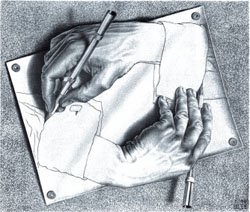

(

Fuente de la imagen)

Toda historia tiene un comienzo y toda existencia un origen. La mía, sin ir tan lejos, inició el 24 de diciembre de 1976, día en el que se conocieron mis papás (sé que pude ubicarla años atrás, en el encuentro de mis abuelos, suceso sin el que no hubiesen existido mis papás, o cuando se conocieron mis tatarabuelos, y así hasta los albores de la humanidad).

Caía una llovizna rencorosa, incapaz de dar licencia a la euforia de los borrachines que vacilaban en las inclinadas callejuelas de Tunja. La flota, como se llamaba por aquellas latitudes a los buses de ventanas bulliciosas y puertas desvencijadas, no había llegado. El encargado afirmaba que el bus llegaría de un momento a otro, que no había razones por las cuales alarmarse. Mi mamá lo miraba con la desconfianza que le producían (y aún le producen) los hombres que hieden a alcohol. Contempló, cuando apartó los ojos del agente de viajes, las laderas que escoltan la rudimentaria Terminal de Transporte, las tiendas atestadas de hombres que gritaban y manoteaban enérgicamente, las tinieblas que avanzaban con paso incierto. La inquietud le rasguñaba la sangre con violencia. ¿Qué hago?, se preguntaba por décima vez. Recordó, segundos después, la invitación de la hermana (mi tía) que declinó por la pereza que le producía la idea de ir a un lugar en el que conocía, a duras penas, al cuñado; prefirió, en lugar de aceptar aquella oferta, ir a Moniquirá, a la casa de una tía (hermana de mi abuelo) a celebrar con el enjambre de primos y primas que se reunían a propósito de la festividad. Eso habría hecho si el bus hubiera llegado a las tres de la tarde, como estaba programado, y no la hubiese dejado esperando con el corazón tocando a rebato y la ira palpitándole en las sienes.

A las ocho de la noche no tuvo más remedio que aceptar que la flota no pasaría hasta el día siguiente, o, con suerte, hasta la semana entrante a causa de un desperfecto mecánico, como declaraba el dependiente o, como aún supone, a causa de la infame borrachera en la que, a esa hora, navegaría el irresponsable conductor. Sólo le quedaban dos opciones: regresar a Bogotá y pasar la Nochebuena acostada en su cama o buscar el pueblo natal de su cuñado (lugar donde su hermana estaría departiendo con su nueva familia). El problema, el serio problema, estribaba en el hecho que mi mamá no recordaba el nombre del pueblo, lo cual, sea dicho de paso, no era de extrañar ya que es una palabra poco sonora, que da la sensación de ser una invención, un vocablo para despistar, para salir del paso de indiscretas preguntas. Pues bien, después que recordó que el pueblo se llamaba Sora se enfiló hacia los malogrados vehículos que llevaban horas estacionados frente a una de las tenduchas que circunvalan la Terminal de Transporte. Buscó a los dueños, quienes seguramente ostentaban narices rojas y tufos de ochenta octanos, para negociar el viaje hacia el pueblo que imaginaba (y quizás no erraba) más frío y más pequeño que Moniquirá. Mi mamá sostiene que minutos después de cerrar el trato salieron para el pueblo. Yo, con el respeto que merece su memoria, pienso que se equivoca; lo más probable es que debió esperar durante casi una hora, acaso más, a que el chofer terminara de ingerir la bebida espirituosa para que empezara a despedirse de los compañeros quienes lo abrazarían, le palmotearían la espalda y, con certeza, le rogarían que se tomara la última cerveza, la última copa de aguardiente, el último trago de Whisky que apuraría directamente del pico de la botella, entre las carcajadas de los asistentes. Sea como sea, ella navegaba, al borde de las nueve de la noche de aquel 24 de diciembre de 1976, en la oscuridad más tenebrosa que había visto, al lado de un hombre en avanzado estado de embriaguez, hacia un pueblo que no conocía y al que no había escuchado mencionar ni siquiera por la confusión de letras en los nombres de pueblos más populares.

En la casa de los papás de Gerardo (su cuñado) pensó, al comprobar que sus temores eran justificados, que la verdad, la pura y simple verdad, hubiera sido mejor pasar la navidad enrollada en sus cobijas, en la soledad más absurda, en vez de estar sentada en la sala sin que nadie se atrevía a decirle poco más que el saludo y una que otra pregunta de cortesía. Su hermana, mi tía, pasaba ocasionalmente para indagar por su bienestar para luego ir a cumplir los estrenados compromisos de esposa, de reciente miembro de la familia de su consorte, a conversar con las cuñadas, a ayudarle a la suegra a servir generosamente las viandas a todo aquel que cruzara frente a la casa y a echarle una ojeada al marido para que no se embriagara o para que, al menos, no lo hiciera antes de media noche. Una señora, entre la decena de hombres y mujeres que transitaban por la sala, decidió tomar a mi mamá de la mano y llevarla a lo que se denominaba irónicamente “El Club” (un chiribitil en el que convivían borrachines y parejas que intentaban bailar entre ellos). Al fondo estaban sentados un hombre alto, entrado en años, una señora pequeña, de piel ceniza y, en medio de los dos, un hombre cercano a la treintena de años, quien compartía la estatura y el tono de piel de la señora. Él dijo llamarse, cuando se lo presentó Aida -la mujer que la había sacado de la sala-, José Isaías; el señor de su derecha era su padre (mi abuelo) y la señora de la izquierda era su madre (mi abuela). La invitó a sentarse y le brindó, como era y aún sigue siendo su costumbre, todo cuanto ofrecía la tienda (incluidas las flores de la barra y uno que otro artículo del mobiliario). Luego bailaron hasta que mis abuelos, le dijeron que debían ir a la casa a celebrar la Navidad. Mi papá avergonzado, acaso ofendido, le dijo que la buscaría al otro día, en horas de la mañana, a la casa de los Muñoz, los suegros de mi tía. Ella regresó, en consecuencia, a la sala que, a esa hora, estaba atiborrada de gritos y personas.

Supongo que mi mamá se arregló, la mañana siguiente, de la mejor manera posible, con las prendas más llamativas que reposaban en su pequeña maleta. Ella, cuando le pregunto, dice que había olvidado la promesa y al que la había hecho gracias a que él no le había despertado el menor interés. El caso es que mi papá no llegó aquella mañana de lloviznas horizontales y de interminables ventiscas. Pienso, ahora que lo escribo, que mi mamá no puede admitir, como no lo haría la mayoría de mujeres, que mi papá la dejó arreglada, con el alma colgando de un hilo, y que no tuvo la decencia de aparecer o, quizás, de enviar un mensaje, una breve esquela justificatoria (como quiero creer que se usaba en aquellos años). Esa misma tarde mi mamá fue invitada a la tradicional corrida de toros del 25 de diciembre. Ella aceptó por puro aburrimiento o, tal vez, para distraer el rencor de la decepción. El hecho es que entró a la plaza de toros a las dos de la tarde, cuando el sol asomaba tímidamente entre el enjambre de nubes grises, con aquella mirada altanera, con su enérgico caminar de trancos cortos y con los amenazantes pómulos que aún conserva. Entrevió, entre los asistentes, a mi papá quien, sospecho, estaría continuando la borrachera de la noche anterior, pero no quiso lanzarle ni siquiera una mirada de caridad. A los pocos minutos él, mi papá, se acercó para ofrecerle la manzanilla que se calentaba en aquella bota que contemplé en mi niñez, desgarrándose entre inservibles y viejos cachivaches. Ella, vuelvo a conjeturar, declinó la oferta al tiempo que el alma le retornaba al cuerpo o, lo que es más probable, mientrás se tomaba la confianza suficiente para cobrar el desaire…