Me encontraba en una piñata con un payaso ramplón y un mago prodigioso. Estaba, gracias a un inexplicable giro de la reunión, bailando con una niña mayor en edad y estatura. Los adultos, entretanto, aplaudían y reían de mis toscos pasos. Milena, frente a las risas, se balanceaba con la gracia de una bailarina de ballet. El payaso anunció, al final de la canción (que imagino, por la fecha y el lugar, un merengue), que ganamos, ella y yo, una muñeca y un juego de carpintería, respectivamente. Recibo el premio con el corazón galopándome y con la convicción que ha sido la mayor vergüenza de mis escasos cinco años. El único consuelo, pienso en ese momento, es el hecho de tener serrucho, puntillas y martillo para capotear el tedio del siguiente día. Los adultos piden, en el instante en el que me disponía retirarme de la sala, en coro aplaudido, que le dé un beso a la niña. Ella, imperturbable, acerca su mejilla para que la bese.

Me encontraba en una piñata con un payaso ramplón y un mago prodigioso. Estaba, gracias a un inexplicable giro de la reunión, bailando con una niña mayor en edad y estatura. Los adultos, entretanto, aplaudían y reían de mis toscos pasos. Milena, frente a las risas, se balanceaba con la gracia de una bailarina de ballet. El payaso anunció, al final de la canción (que imagino, por la fecha y el lugar, un merengue), que ganamos, ella y yo, una muñeca y un juego de carpintería, respectivamente. Recibo el premio con el corazón galopándome y con la convicción que ha sido la mayor vergüenza de mis escasos cinco años. El único consuelo, pienso en ese momento, es el hecho de tener serrucho, puntillas y martillo para capotear el tedio del siguiente día. Los adultos piden, en el instante en el que me disponía retirarme de la sala, en coro aplaudido, que le dé un beso a la niña. Ella, imperturbable, acerca su mejilla para que la bese.La mañana siguiente me despierto con los sentimientos enredados: noto que, a pesar de la alegría de tener juguetes nuevos, un temor muerde mis entresijos. Mi mamá, omitiendo deliberadamente mi mirada confusa, anuncia, en el instante mismo de mi desasosiego, que Milena había bajado una hora antes a buscarme. ¿Milena?, pregunto sobresaltado. Sí, responde; llegó hasta la sala y cuando se dio cuenta que la miraba emprendió la huída. No puedo, en ese momento, reprimir la primera del largo rosario de sonrisas socarronas que han emergido de las comisuras de mis labios ni atajar la concurrencia de emociones y sentimientos. Segundos después pedí a mi mamá que permitiera bañarme y vestirme sin su concurso. Ella, entendida en asuntos del corazón, asintió a mi requerimiento. Minutos después salí del baño con la cara radiante por estrenarme en los usos del amor y jabonosa por inaugurarme en las técnicas de la limpieza. Me vestí con los que juzgué mis mejores pantalones y me calcé los tenis que sólo me ponía en ocasiones especiales. Decidí, después que desayuné con el corazón tocando a rebato, subir al segundo piso. Ella me esperaba al final de las escaleras con una altanería medida al milímetro. Subí con la serenidad de un monje tibetano y cuando llegué al último escalón me incliné y, en un golpe de audacia, le besé la mejilla. Antes que ella tuviera la oportunidad de mirarme o, lo que es peor, de hablarme, huí por las escaleras. Me metí bajo la cama con la alegría y el miedo intrincados. Estuve allí hasta que escuché los papás de Milena despidiéndose en el portón de la casa. Emergí, en ese instante, de la litera para asomarme a la ventana del cuarto. Vi, a través de las cortinas, a Milena mirando hacia la ventana…

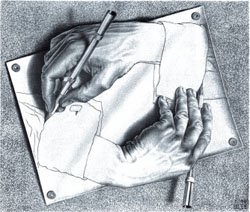

El amor, a partir de ese instante, me ha acompañado de las dos maneras en las que él se presenta: por omisión o por persona interpuesta. El primer caso es, por mucho, el más común en mi vida, lo cual, a pesar de ser una suerte (téngase en cuenta que, cada vez que el amor se encarna en una mujer, mi vida se sufre modificaciones mayúsculas), me ha traído aflicciones vecinas de la tortura. El segundo, como queda dicho, ha generado prodigiosos cambios en mi vida (la escritura, sin ir tan lejos, es uno de ellos).

amor+anécdota+Milena+mujeres